"Böden sterben stumm und schleichend"

KLEINE ZEITUNG, von Harald Schwinger | 02. Jänner 2022

update 10. März 2025

Sie versuchen seit mehr als 20 Jahren ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Böden zu schaffen. Trotzdem hat man den Eindruck, man geht nach wie vor sehr sorglos mit ihnen um. Frustriert Sie das nicht ein wenig?

GERLINDE Krawanja-Ortner: Man braucht tatsächlich einen sehr langen Atem. Und ja, oft ist es frustrierend, wenn man sieht, wie wenig bei diesem wichtigen Thema, das uns alle betrifft, weitergeht.

Der Blick auf die konkreten Zahlen zum Bodenverbrauch in Österreich muss Sie ja alles andere als optimistisch stimmen.

Die Zahlen sind in der Tat erschreckend. Wir verbrauchen in Österreich aktuell 42 Quadratkilometer Bodenfläche pro Jahr. Das entspricht etwa elf Hektar pro Tag, die wir an fruchtbaren Böden durch Verbauung verlieren.

Trauriger Spitzenreiter ist Kärnten. Warum ist das so?

In Kärnten hat der Bodenverbrauch eine enorme Größenordnung angenommen. In den letzten zehn Jahren gingen hier pro Tag durchschnittlich etwas mehr als zwei Hektar verloren. Das sind rund zwei Fußballfelder täglich! Pro Kopf überschreiten wir den österreichischen Durchschnitt damit ums Doppelte. Dazu kommt, dass wir vorzugsweise auf unseren ertragreichsten Böden bauen, den landwirtschaftlichen Böden. Wenn wir so weitermachen, wird es in etwa 150 Jahren keine einzige Ackerfläche in Kärnten mehr geben. Warum der Bodenverbrauch gerade hier so dramatisch ist, weiß ich nicht. Die Antwort darauf kann nur von der Politik kommen, die Studien zur Klärung der Ursachen beauftragen müsste. Die Politik müsste den Böden endlich den Stellenwert geben, den sie Luft und Wasser seit Jahrzehnten gibt, und sie müsste dem Bodenverbrauch umgehend mit einem wirksamen Bodenschutz entgegnen.

Wenn wir weiterhin diese Unbekümmertheit im Umgang mit unseren Böden an den Tag legen, welche Folgen könnte das früher oder später für uns haben?

Versiegelte Flächen lassen etwa die Hochwasser-Gefahr steigen, weil es dort keine Versickerung gibt. Das Wasser füllt schnell die Bäche. Gelangt das Wasser aber in den Boden, dann speichert dieser das Wasser. Von dort verdunstet es und wirkt so kühlend. Das ist für uns in mittlerweile sehr heißen Sommermonaten wichtig. Eine weitere Folge ist der Verlust der Biodiversität. Rund 30 Prozent aller Vögel und Säugetiere sind in Österreich stark gefährdet, unter anderem weil ihr Lebensraum verbaut wird. Und man darf nicht vergessen, dass sich in nur einer Handvoll guten, gesunden Bodens mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde befinden. Der Verlust von Böden bedeutet auch sinkende Ernährungssicherheit. Leider merkt man davon nichts, weil durch Importe die Regale im Supermarkt immer voll sind. Es gibt auch keine Auseinandersetzung mit der Frage: Wie ernähren wir unsere Bevölkerung, wenn etwas schief geht? Nicht zuletzt hat uns Corona gezeigt, dass Krisen immer möglich sind und Lieferketten nicht immer funktionieren.

Wenn all das seit Jahren bekannt ist, warum behandeln wir den Boden noch immer, als wäre er Wegwerfware, die uns unbeschränkt zur Verfügung steht?

Es gibt einige Erklärungen, eine ist, dass Böden keine Stimme haben und sozusagen stumm und schleichend sterben. Er erweckt im Gegensatz zu einem leidenden Tier kein Mitleid. Und wir haben es bei Böden mit enormen wirtschaftlichen Interessen und Einzelinteressen zu tun. Über die letzten Jahrzehnte des scheinbaren Überflusses haben wir ein äußerst träges System aufgebaut, das uns heute schwer zu schaffen macht. So ist der steuerliche Ausgleich zugunsten der Allgemeinheit bei der Umwidmung von Böden zu Bauland viel zu gering. Nicht zuletzt deswegen werben Investoren bei Bauprojekten ungeniert mit hohen Renditen. Ein wesentlicher Antrieb für den hohen Bodenverbrauch ist der Wettbewerb unter den Kommunen um Einnahmen. Jeder Einwohner und jede Einwohnerin und jeder Betrieb bringt Geld in die Gemeindekassen. Es braucht auch bei den Förderungen ein Umdenken. So muss zum Beispiel bodensparendes Bauen wie Bauen in die Höhe und in Ortskernen bevorzugt gefördert werden. Da läuft noch einiges falsch!

War das für Sie auch ein Grund dafür, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren?

Ja. Denn in den Gemeinden wird die Raumplanung in die Praxis umgesetzt. Deshalb muss man dort Bewusstsein schaffen. Jede Gemeinde denkt zunächst an sich, das große Ganze sieht sie nicht. Gerade deshalb braucht es eine starke, übergeordnete Raumplanung, denn der Raum und seine Böden sind nicht vermehrbar. Ich fürchte, freiwillig wird nicht viel passieren. Daher müssen Gesetze mit Verbindlichkeiten geschaffen werden. Ein Anfang wäre, den jetzt schon im Regierungsprogramm definierten Zielwert zum Bodenverbrauch auf die Bundesländer herunterzubrechen. Daran wird erfreulicherweise auf Bundesebene gemeinsam mit Ländern und Gemeinden gearbeitet. Man müsste den Zielwert dann aber gesetzlich verankern, sonst wäre die Arbeit wohl umsonst.

Wir alle wissen, dass es oft lange braucht, bis auf politischer Ebene etwas passiert. Was kann man als Einzelperson zum Erhalt der Böden beitragen?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Etwa öfter das Auto stehen lassen und vor allem in den Städten auf Öffis und Rad umsteigen. Oder den Fleischkonsum reduzieren. Beides ist gut für meine Gesundheit, die Böden und das Klima. Man kann überlegen, wie viel Boden man tatsächlich für sich beanspruchen muss: Wie groß muss der Wohnraum sein? Muss es ein Bungalow sein? Muss die Zufahrt wirklich asphaltiert und versiegelt werden? Man kann im Garten so vorhanden Bienenwiesen anlegen. Das fördert die Biodiversität, reduziert oberflächlich abfließendes Wasser und schafft im Sommer ein kühles Plätzchen. Es gibt viel Handlungsspielraum für jeden Einzelnen. Die Herausforderungen unserer Zeit sind zu schaffen, aber wir müssen besser planen und danach handeln.

Zur Person

Gerlinde Krawanja-Ortner (55) studierte Bodenkunde in Wien und Gent. Sie stammt aus Laas bei Kötschach-Mauthen in Kärnten. Nach fast 30 Jahren in Wien, Belgien und Graz (Joanneum Research) kehrte Krawanja-Ortner 2009 ins Gailtal zurück, um die Leitung des Geoparks Karnische Alpen zu übernehmen. In Finkenstein betreibt sie mit ihrer Familie einen naturnahen Bauernhof und ist Ersatzgemeinderätin für die Grünen.

update: 21.07.2023, der Standard

update 10.03.2025

Land Kärnten soll verstärkt gegen Flächenfraß ankämpfen

Bericht KLEINE ZEITUNG

Um den Bodenverbrauch zu begrenzen, sollen "Planungs- und Widmungskompetenzen stärker auf Landesebene gebündelt" werden, heißt es auf Seite 152 des schwarz-rot-pinken Konvoluts. Auch wenn weitere Details dazu fehlen, ist das grundsätzliche Vorhaben geeignet, tief in die bisher gelebte Praxis der Raumordnung einzugreifen. Denn auch wenn dem Land mit dem Raumordnungsgesetz von 2021 mehr Kompetenzen zuteil wurden, die Flächenwidmung ist seit jeher Kernangelegenheit der Gemeinden. ...

DEINE FRAGEN/THEMEN/IDEEN

Fragen an die Redaktion:

E-Mail

Artikel/Ideen beitragen:

E-Mail

KONTAKT

Ingo Ortner | T +43 699 12647680

info@bergsteigerdorf-mauthen.at

DEIN BEITRAG

Ich investiere seit über 10 Jahren ehrenamtlich Zeit, Energie & Kontakte und trage damit meinen "Beitrag" zur Stärkung und Belebung des Dorfs bei. Bitte entscheide Du, was Dein Beitrag im Gegenzug sein könnte! Ich freue mich über jede Unterstützung, egal ob Zeit,

eine Spende, SocialMedia-Erwähnungen o.ä.

#donation

#unterstützung

#deinbeitrag

Architekturprofessor Roland Kneiger geht mit der Art des Bauens in Kärnten hart ins Gericht. Neben zu hohem Bodenverbrauch durch ebenerdige Bauten entstünden durch die Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern keine Siedlungs-, sondern nur noch "Zersiedlungsstrukturen".

Architekturprofessor Roland Kneiger geht mit der Art des Bauens in Kärnten hart ins Gericht. Neben zu hohem Bodenverbrauch durch ebenerdige Bauten entstünden durch die Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern keine Siedlungs-, sondern nur noch "Zersiedlungsstrukturen".

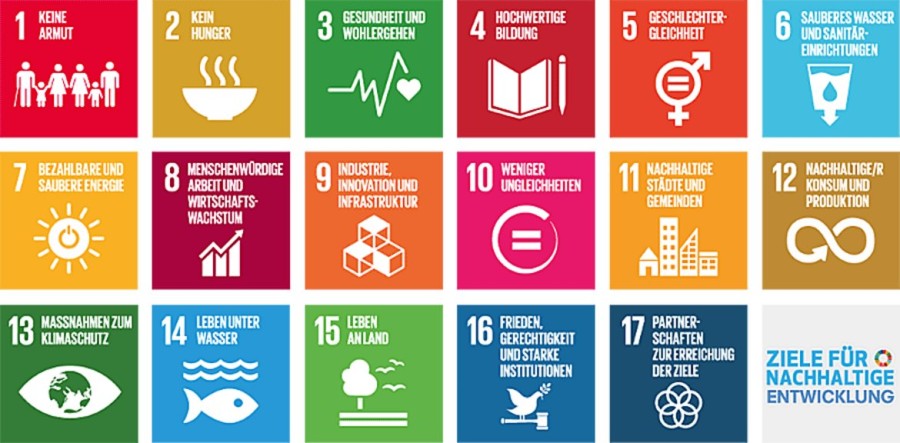

Im September 2015 treffen sich Vertreter*innen der UNO in New York. Es wird überlegt, welche Nachhaltigkeits- und Umweltziele für die nächsten Jahre vereinbart werden sollten. In den Jahren zuvor vermehrten sich Appelle und Warnungen von Wissenschaftler*innen, wonach der Ruf nach politischen Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit immer lauter und dringlicher wurde. Insbesondere die Veränderung bzw. die Erwärmung des Weltklimas ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als offensichtlich. Die mittlere globale Temperatur steigt seit der Jahrtausendwende deutlich. Die Frage, wie man die globale Erwärmung stoppen bzw. verlangsamen kann, ohne dass dabei Wohlstand, eine gute Infrastruktur und ein Funktionieren der (Welt-)Wirtschaft verunmöglicht wird, ist die wichtigste Frage dieser Zeit und somit auch des UN-Nachhaltigkeitsgipfels.

Im September 2015 treffen sich Vertreter*innen der UNO in New York. Es wird überlegt, welche Nachhaltigkeits- und Umweltziele für die nächsten Jahre vereinbart werden sollten. In den Jahren zuvor vermehrten sich Appelle und Warnungen von Wissenschaftler*innen, wonach der Ruf nach politischen Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit immer lauter und dringlicher wurde. Insbesondere die Veränderung bzw. die Erwärmung des Weltklimas ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als offensichtlich. Die mittlere globale Temperatur steigt seit der Jahrtausendwende deutlich. Die Frage, wie man die globale Erwärmung stoppen bzw. verlangsamen kann, ohne dass dabei Wohlstand, eine gute Infrastruktur und ein Funktionieren der (Welt-)Wirtschaft verunmöglicht wird, ist die wichtigste Frage dieser Zeit und somit auch des UN-Nachhaltigkeitsgipfels.